艾绍鸿|透过《争座位帖》解析颜真卿人格品质与书法艺术品格的审美价值

- 发布时间:22.10.2024

- 浏览次数:1187

在中国书法发展史上,颜真卿书法无疑是继“二王”之后的又一座高峰。

伴随着初唐到盛唐这一时期社会经济繁荣景象的出现,文化艺术也得到了飞速发展,美术、诗歌、建筑、音乐、舞蹈等各门类艺术尽显蓬勃生机。书法艺术方面,经过初唐、盛唐,到了中唐时期,正、草、隶、篆、行各书体全面繁荣发展,并涌现出光辉耀眼的代表人物,而在这些群星璀璨的书法大家中,颜真卿是极具时代光芒的旗帜性书法艺术巨星。

时代的变迁、家族文化教育背景、社会经济以及社会文化的繁荣和开放,影响着人们的审美取向。因此,中唐时期的社会审美普遍趋向于宽舒、浑厚、大气与肥美等心理特征,而这种审美心理无不对艺术产生着深刻的影响。唐代书法在“初唐”时期,包括欧、褚、虞、薛四大家在楷书方面虽然各自具有相当突出的艺术风格,但他们大都经历了南北朝到隋朝,书法无法摆脱“二王”以及六朝遗风的影响。到了“盛唐”时期,政治昌明,文化艺术空前繁荣,这一时期的书法从楷书、行书和草书都有了高速发展,人们对书法的学习和研究不只停留在继承前人技法层面上,而是在此基础上,更注重精神思想与法度创新以及审美的重新构建,以此而伴随着其他门类艺术踏进了一个时代的巅峰期。颜真卿的书法艺术风格正是在这样一些背景下形成的。纵观颜真卿的书法,幼年秉承颜氏“草隶篆籀”家法,又得褚遂良(596—659)笔法,后来受李邕(678—747)“似我者俗,学我者死”(清刘熙载《艺概·书概》)的求新精神以及张旭(685?—759?)以中锋古法用笔创新,自然飘逸艺术主张的影响,在楷书方面取得的成就具有划时代意义。如《多宝塔碑》《东方朔画赞碑》《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》等,气势磅礴、形体丰满、雍容大度;行草书方面,《争座位帖》《告伯父文稿》《祭侄文稿》史称“三稿”,浑厚凝练、跌宕纵横,另辟溪径,形成了自己以“篆籀笔法”的融入,被誉为“变法出新意”独具创新精神的“颜体”书法艺术风格。此外颜真卿以忠义刚烈,整肃朝纪,最后大义赴死的精神气质,成全了自己完美的人生价值追求,并确立了人生品格的道德构建。后代士人对颜真卿的人品、书品均予以高度肯定和赞誉。宋.苏轼(1037—1101)在其题跋中说:“诗至杜子美,文至韩退之,书至颜鲁公,画至吴道子,而古今之变天下之能事毕矣。”(《东坡题跋.书吴道子后》)黄庭坚(1045—1105)也说:“盖自二王后,能臻书法之极者,惟张长史、颜鲁公二人。”(《山谷题跋.题颜鲁公贴》) 将颜真卿与“诗圣”“画圣”和“草圣”放在一起来推崇,这也说明宋人对其人品和书品的高度认同。

颜真卿书法中最具人品与书品代表意义便是“三稿”中的《争座位帖》,后人于此贴予以高度肯定,甚至将他与王羲之(303—361)《兰亭序》相提并论。本文就颜真卿《争座位帖》所包含的人格魅力与书写品格略作解析,谬误之处望方家批评指正。

颜真卿(709年-784年),字清臣,祖籍琅琊临沂,京兆万年人 (今陕西西安),生于唐中宗景龙三年(709年),早年丧父。开元二十二年(734年)进士。迁长安县尉、殿中侍御史等。曾任平原太守,世称“颜平原”。入京后官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,人称“颜鲁公”。唐德宗兴元元年八月二十三日(公元784)被叛军缢杀。追赠司徒,谥号“文忠”。

颜真卿像

与同时代书法大家们不同的是,颜真卿有着显赫家世的背景。祖上乃“琅琊颜氏”,始祖为孔子门下七十二贤之首的颜回(前521—前490)。到了公元6世纪,曾编写《颜氏家训》的作者颜之推(531—约595)迁往长安。颜之推是颜真卿的五世祖,至颜真卿六世为官。其高祖颜思鲁“博学善属文,尤工古训”(《颜鲁公文集二》中国书店出版社),曾伯祖颜师古(581—645)、曾祖颜勤礼(597—664)都是隋唐时著名的经学、古训学家,“工于篆籀,尤精古训”(同上)。祖父颜昭甫“尤明古训,工篆籀草隶书”(同上)。伯父颜元孙(?—732)、姑母颜真定(654—737)、母亲殷氏以及大哥颜允南(694—762)皆工文善书。在如此深厚家学背景的影响下,颜真卿的书法从一开始便带着浓厚家传笔法的指引和熏陶,这一点与唐时各个时期的书法家们在传承渊源上有着明显不同,也可以说他在早期的书法学习中,受家族书风的影响非常大。于此同时,更为幸运的是颜真卿在青年时期就结识到同时代几位伟大的书法家——徐浩、张旭和李冰阳等人,他们的影响对其书法风格的形成起到了推波助澜的作用。这样,一个具有家学“篆籀草隶”传承,被世人称之“篆籀笔法”,自然会影响到颜真卿“颜体”书写风格的形成。

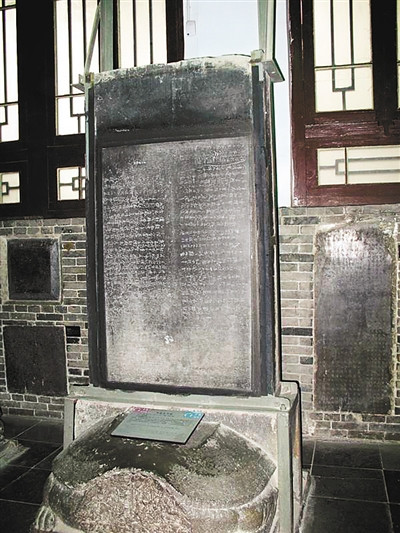

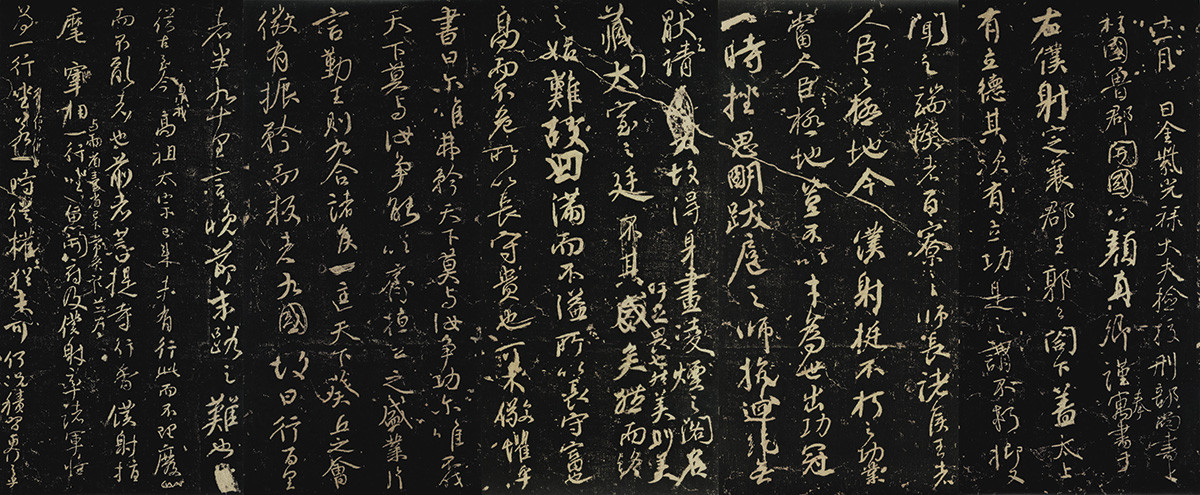

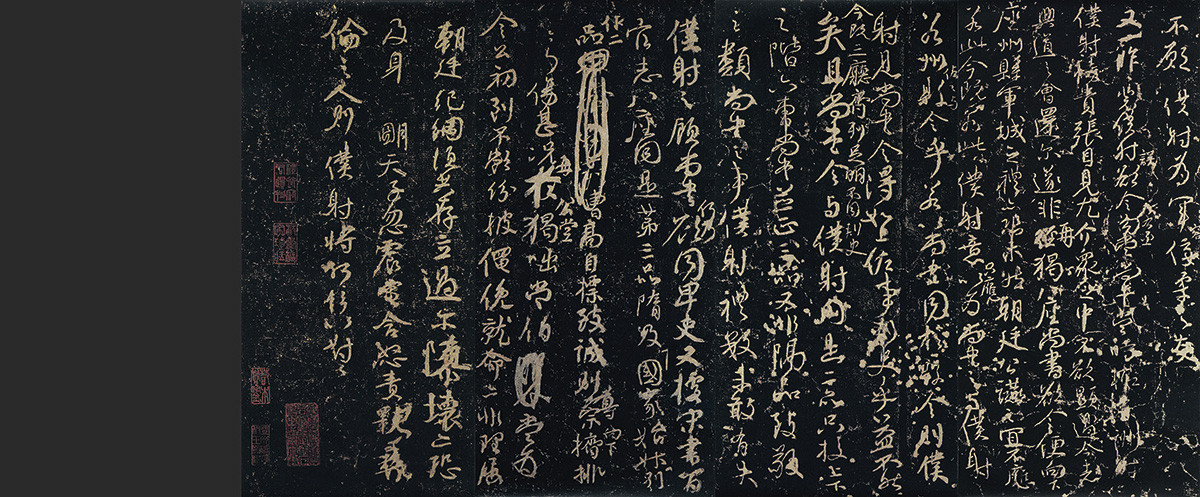

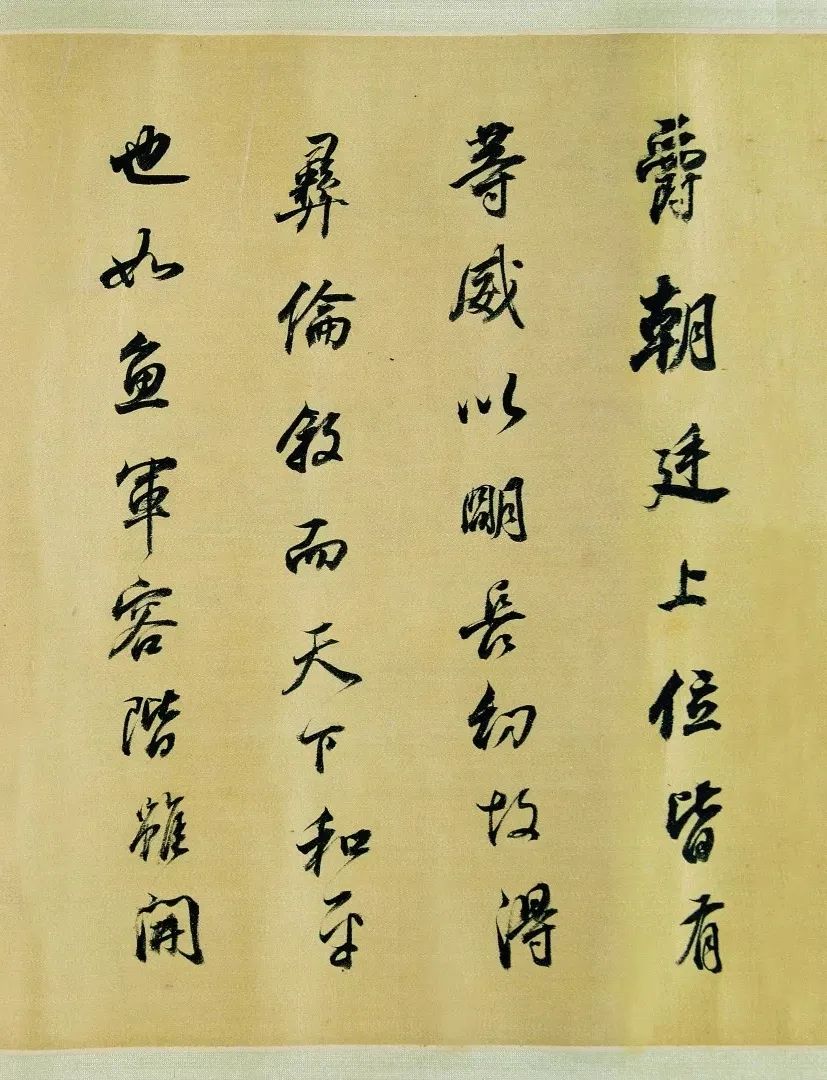

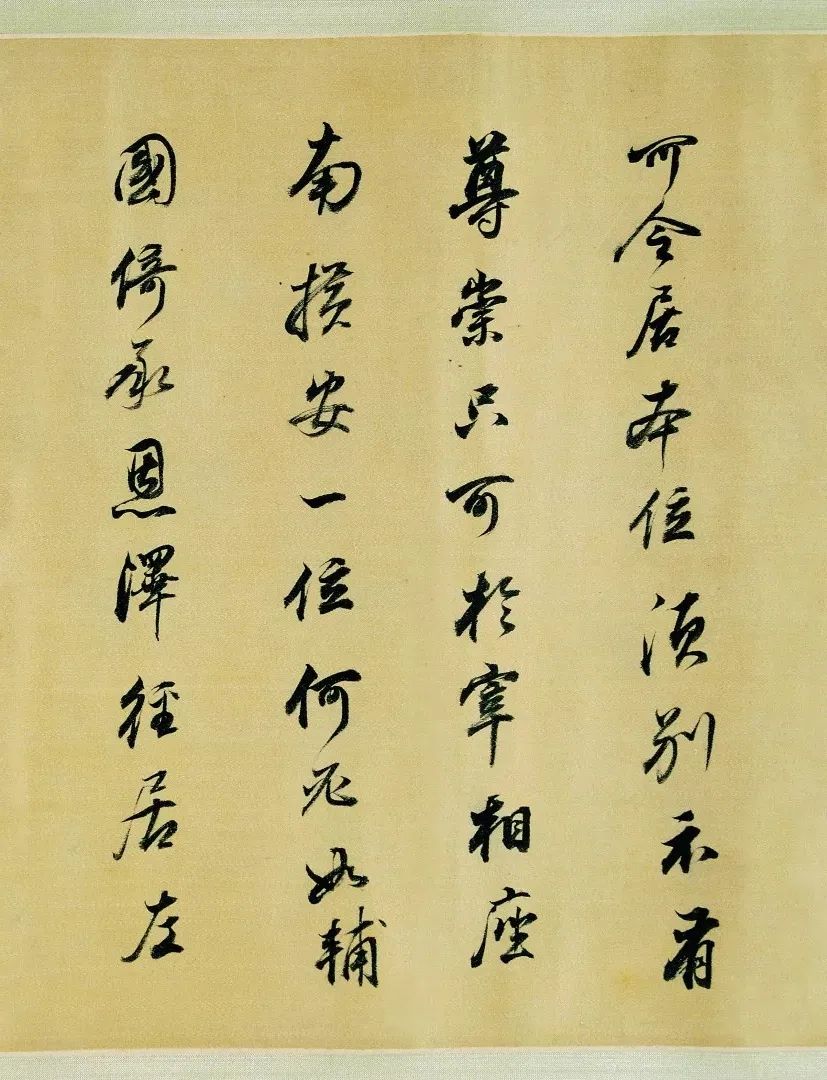

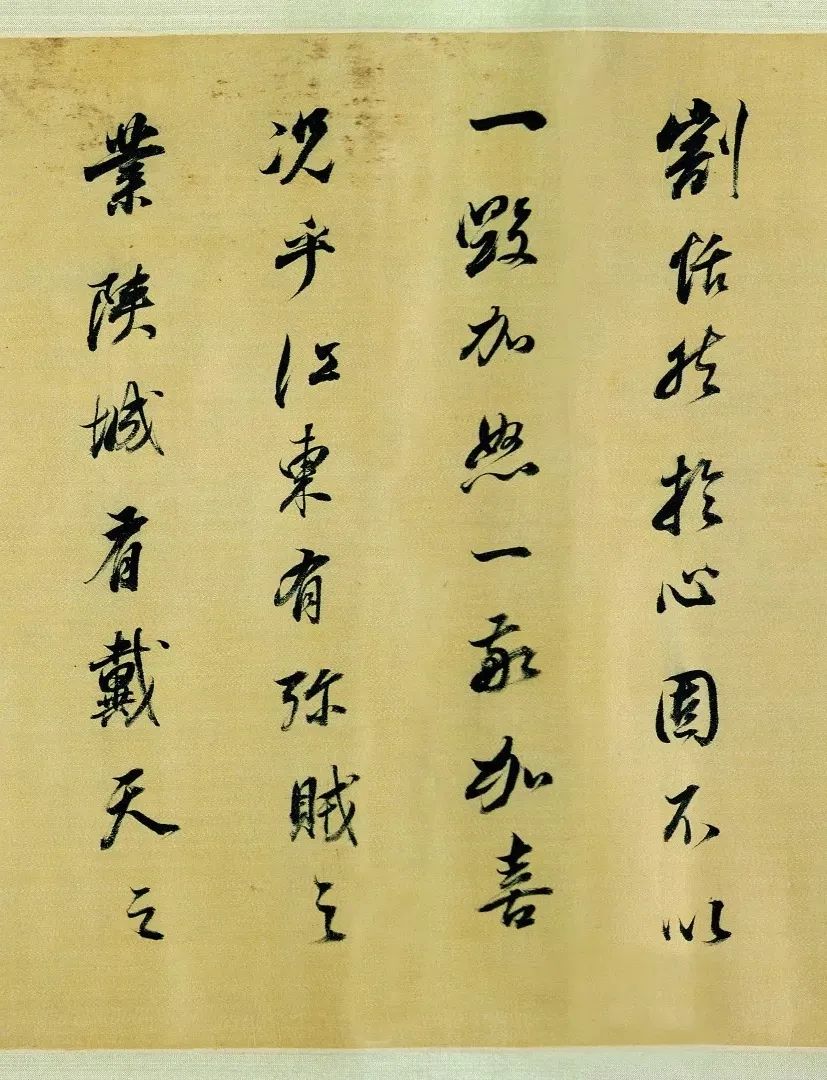

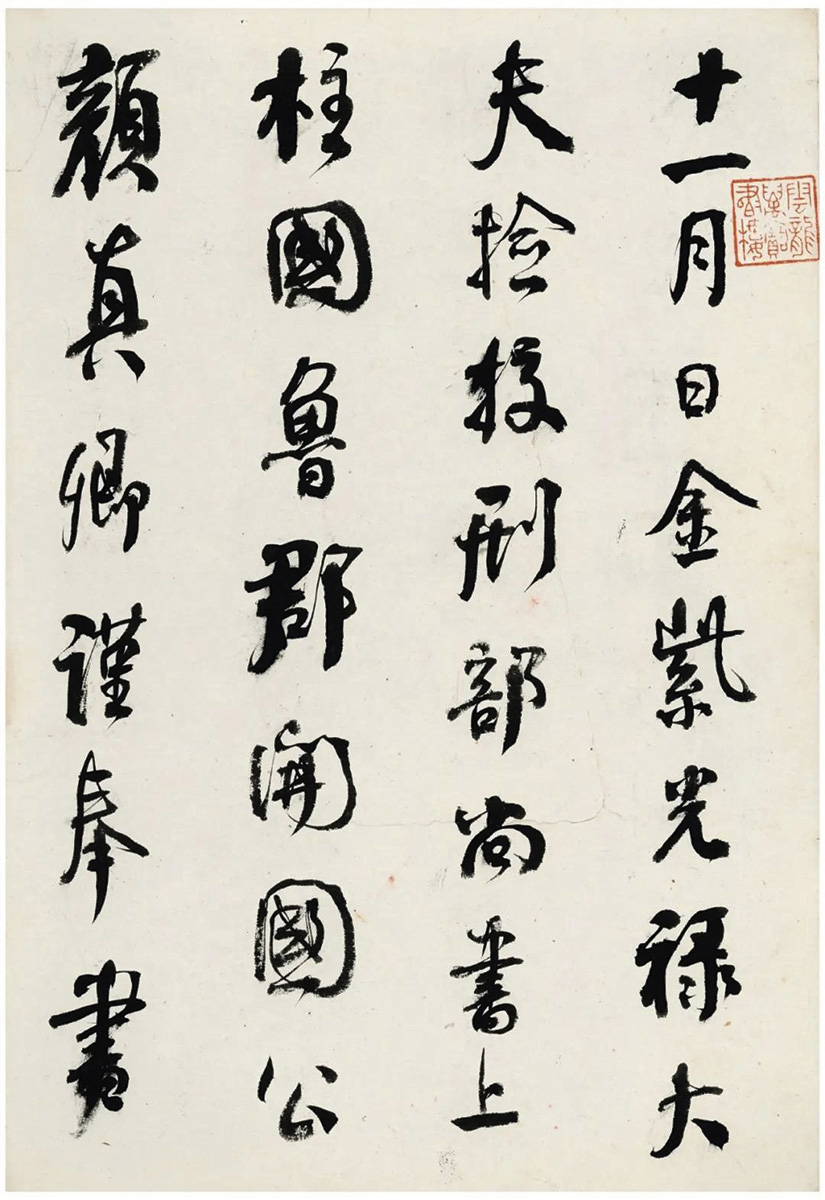

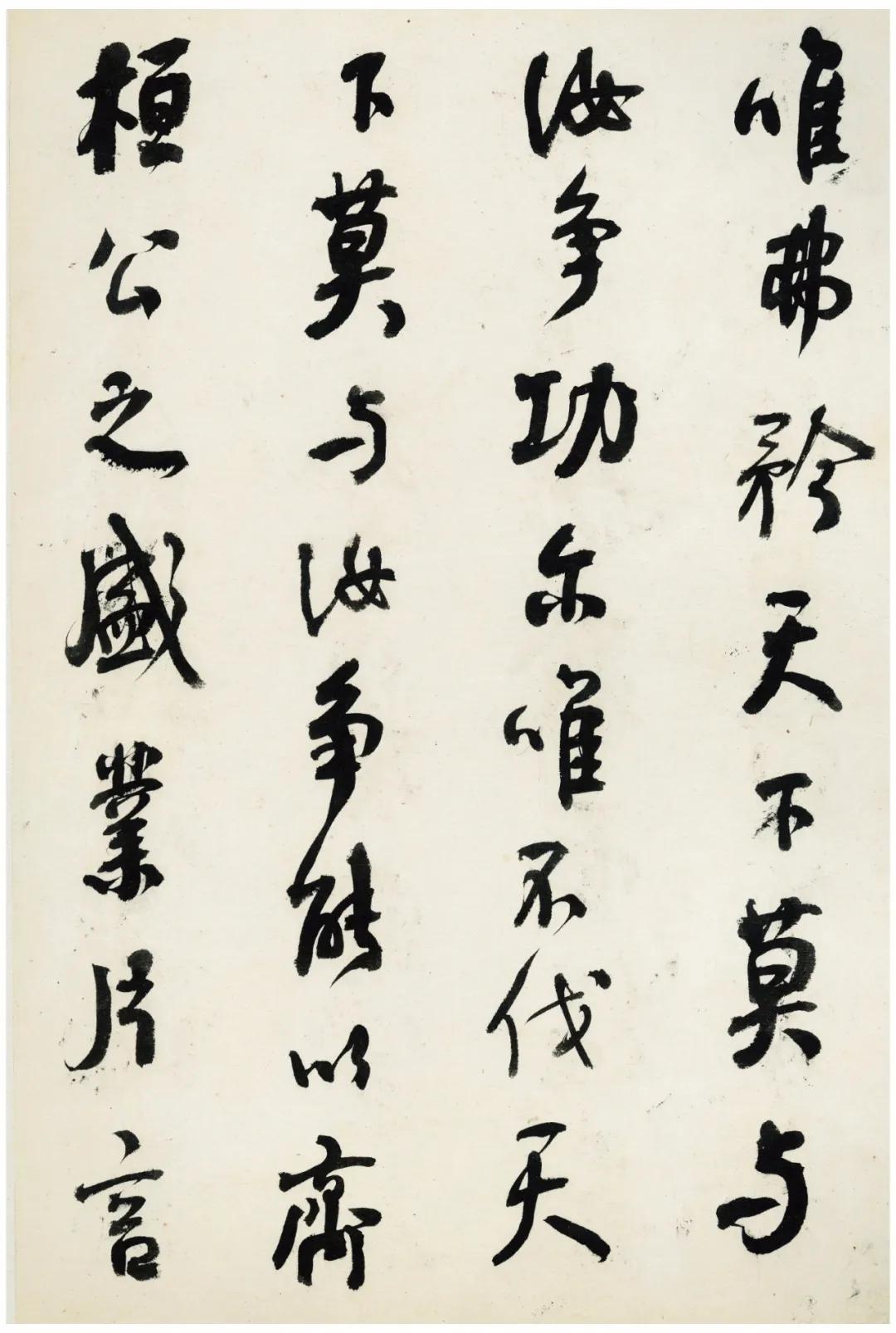

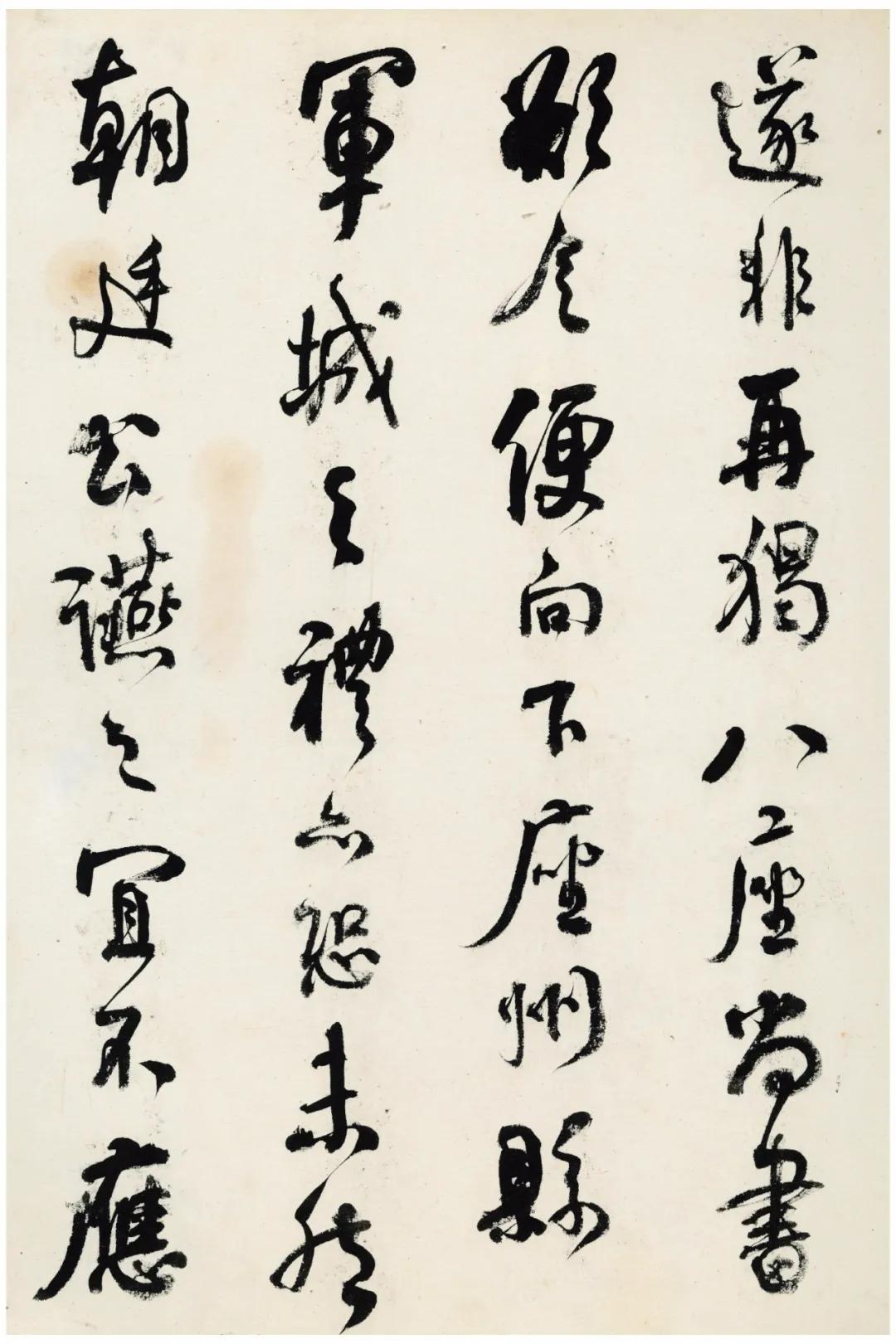

《争座位帖》又称《论座帖》《与郭仆射书》,是颜真卿在广德二年(764)十一月写给尚书右仆射郭英乂(?—766)的一封书信手稿。根据苏轼、米芾、黄庭坚等人题跋所载,北宋时《争座位帖》真迹为长安安氏家族所收藏。此期间苏轼、米芾、黄庭坚等人均有幸得以亲眼目睹了这件珍贵墨迹,后来安师文、安师孟兄弟分割家产,抑或是知道墨迹的珍贵,为了公平,将《争座位帖》一分为二,各得一半。《宣和书谱》所录《争座位前帖》和《争座位后帖》应该是指这件珍贵墨迹的前后两半截。后辗转归于北宋内府,“靖康之难”后便不知所踪。值得庆幸的是《争座位帖》石刻及拓本在北宋时已经出现,米芾等人在其书论中均有所提及,元代学者元桷(1266—1327)《清容居士集》题跋鲁公座位帖云:“《座位帖》真迹在京兆安氏家,尚刻以传世。吴中复守永兴,谓安氏石未尽笔法,因再模刻。此二本余家咸有之。”由此,我们知道《争座位帖》至少有“安氏本”“吴中复本”和西安碑林博物馆的“关中本”三种。西安碑林博物馆所藏是目前为止仅存的《争座位帖》刻石,拓本称“关中本”也称“西安本”,其碑文刻于《抄高僧传序》之碑阴,碑高152厘米,宽81厘米,分为上下两截书,夹行小注、勾改不计,上下各32行,全文1193字。虽然《争座位帖》刻石拓本众多,且不能说清他们之间确切的关系,但根据吴中复(约1011—1078)曾知永兴军(陕西西安)与西安文庙(碑林)的渊源,笔者以为“关中本”应该就是“安氏本”或“吴中复本”其中之一。

我们在学习和研究《争座位帖》时,仅就其书法作品本身所做出对颜真卿书法风格的社会审美与价值评判或许还是有偏差的,因为作品本身不会说话,也只能从其斑斑笔迹中领略到传统书法艺术的精湛和点画中融入“篆籀笔法”后,所产生与“二王”不同的书写风格。颜真卿是中国家喻户晓的忠臣烈士,其刚毅不屈、大义凛然的人格品性,恰恰与其书法风格形成了一种完美的双重构建,而且这种合力构建千百年来为人们所称道,这也充分说明了人的品格因素成为书法品质评判的重要来源。清人卞永誉(1645~1712)《式古堂书画汇考.跋争座位稿》中说:“《争座》刻石,此则墨迹,尤为可宝者,自乾元迄今千有余年,楮墨完美,笔画爽朗而精神英发,虽在草草之间,正气凛然,史称其如秋霜烈日,可畏而仰,非虚语也,宜乎博雅君子珍藏什袭,愈久而不失也。”从中我们可以看出,在欣赏一件书法作品时不自觉的加入“正气凛然”等品评人物品格的词语来加以评判,这样就使得书法风格更多地与人格的道德标准联系在一起,所谓“书如其人”,这也是自宋以后儒家评判艺术作品的一个重要标准。当然,就颜真卿《争座位帖》而言,无疑是一件人品与书品高度完美结合的旷世杰作,这与历史上书艺高超,但人品有些瑕疵作者的书法作品形成了明显对照。其坚毅的人生品格,势必成为日后书法作品背后透出精神内涵的源泉所在,《争座位帖》的魅力,正是人品与书品完美结合后的一种精神感召。

《争座位帖》的书法艺术特征

对于艺术品格的评判,融入道德成分,使人品与书品产生直接关系,始于宋人对颜真卿书法的品评,特别是对《争座位帖》所显现出人品与书品的合力构建所确立的书法艺术审美评判。虽然如此,抛开颜真卿《争座位帖》所包含凛然正气、刚正不阿的人品因素,单就其书法艺术价值而言也是绝世精品。米芾《宝章待访录》曾评:“(《争座位帖》)字字意相连属飞动,诡形异状得意于外也。世之颜行第一书也。”这应该是颜氏笔法字里字外所具有的一些特征吧。由于是书信初稿,信手提笔又不计工拙,因此笔墨淋漓,纵横千里。下面就其书写风格特征,从点画、结字、章法布局等技法层面加以解析。

1、点画灵动的古法用笔。

《争座位帖》虽然是行草书,然而其用笔与颜书楷体如出一辙,只是比楷体多了使转少了提按,中锋用笔,笔力稳重而矫健,藏巧于拙,秀拔苍劲,尽显“锥画沙”之神韵。起笔多藏锋逆势入纸,临空而落,少侧锋及尖笔,浑圆凝重,篆籀之气油然而生;中转动作徐缓,略有提按,平动、使转稳健不虚;收笔处趁势而止,凝重浑实,偶有笔锋挑出却显草隶笔意。把绞转、平动、提按用笔发挥到了个前所未有的高度。苏轼在其《临争座位帖拔尾》中有:“至于鲁公,锋势中正,直抵苍颉,如锥画沙,如印印泥,扫尽汉晋媚习,自成一家。”笔画圆劲刚毅、交转运行、姿态飞动的点画书写节奏,恰恰显示了颜体行书古法用笔的魅力所在。

2、严正而多变的结字。

宋人米芾称《争座位帖》“字字意相连属飞动,诡形异状得意于外”。这便是《争座位帖》书法字形结体的特点,也是于“二王”书法的不同之处。这里的“诡形异状”不是刻意安排的做作之态,而是书写时 “技”与“意”相互交融的自然流露,当然与楷书不同,行草书有其自身灵动的结体表现空间。我们再来看《争座位帖》与“二王”行草书字形结体的区别,“二王”行草书字形边画內擫,字体内部结构疏密有度,笔画间侧锋用笔取巧势;《争座位帖》行草书字形边画呈外拓形,字体结构宽缓舒展,中锋用笔取拙势。所谓的“拙”就是没有事先安排取巧的艺术本真,只有当中锋垂直纸面时才能书写出这种宽卓厚重的字形特征来,这也正是“草隶篆籀”用笔所能产生的字体结构特征。

3、烂漫天真的章法布局。

因为《争座位帖》是书信草稿,信手书写,所以整体布局前孙后紧,行疏字密,大小粗细形成变化,行间纵横开合的对比又产生一种相互避让错落,通过字间的相互欹正对应,建立平衡关系。后半部分行间的涂改补遗增多,使行距变密,然而争补小字与正文形成了大小对比,自然天真、轻松自如,虽紧密而不显拥挤,在整体布局上增添了质朴、烂漫之趣。苏轼所说:“比公他书尤为奇特,信乎自然,动有姿态,乃知瓦注贤于黄金,虽公尤未免也。”这也说明了宋人对《争座位帖》书法自然纯朴、天真烂漫的章法布局的认可。

总之,以颜真卿《争座位帖》为代表的颜体行书,开启了有别于“二王”笔法的“草隶篆籀”用笔时代,他的书法艺术风格呈现了顺应自然,朴拙宽厚,一派生机勃勃景象。其古法用笔、奇特多变的字体结构和天趣横生的章法布局,承前启后,自出心机,足以开一代书法艺术新风。

《争座位帖》对后世书法艺术的影响

翻开历代书论,晚唐张彦远《法书要录.传授笔法人名》中第一次在书论中出现颜真卿的名字。至宋以前晚唐、五代时期受颜真卿书法影响的主要有两个重要人物,一个是柳公权,另一个是杨凝式。柳公权(778—865)以楷书著称,瘦劲刚健、结体严谨,曾提出“用笔在心,心正则笔正。”(后晋·赵莹《旧唐书·柳公权传》)的书学观点,为后人所推崇,与颜真卿楷书被誉为“颜筋柳骨”,也称“颜柳楷书”。柳公权书法师法颜真卿历史上没有明确记载,但宋以后历代书论均认为他们之间存在着师承关系。苏轼就在其《东坡题跋》中说:“柳少师书,本出于颜,而能自出新意,一字百金,非虚语也。”这也可能是颜柳师承关系的最早说法。

《争座位帖》作为颜体行书,对后世书法产生影响是从杨凝式开始。杨凝式(873—954)是五代时期著名书法家。杨凝式与颜真卿之间的师承关系也是由宋人最早提出,并为后世书学界所认同。米芾《书史》中提到:“凝式书天真烂漫,纵逸类颜鲁公《争座位》。”这就基本上肯定了杨凝式行草书是受到了《争座位帖》影响。宋.张世南在《游宦纪闻.旧闻证误》中说:“故时人目以‘风子’,其笔迹遒放,宗师欧阳询与颜真卿,而加以纵逸。”进一步说明了杨凝式书法与颜真卿的师承关系。杨凝式书法历来评价甚高,其行草书学古而不泥古,不留痕迹,为后人开启了行草书学习的善学之典范。

受《争座位帖》影响最大的还是宋朝。宋人对颜体书法的推崇,有着其深刻的政治和社会文化背景。经过唐末、五代纷纷乱世,宋王朝建立后需要一个安定祥和的统治环境,忠毅雄强是当时社会的精神需求,而颜真卿人品与书品精神建立同构所取得的书法地位在文人士大夫心目中日见崇高,学其书法就是学人品,而学其人品又是通过学习书法来取得,在这里学习颜真卿书法和学习其高尚人品合二而一,因此也就不难想象宋人皆学颜鲁公这一历史事实了。明人董其昌(1555—1636)《画禅室随笔.题争座位帖后》中就有:“《争座位帖》,宋苏、黄、米、蔡四家书皆仿之。”在“宋四家”中,米芾对颜体楷书颇有微词,但对颜真卿行书,特别是《争座位帖》从字里到字外充满了欣赏之意,感叹“世之颜行第一书也”。米芾虽然没有记述自己对《争座位帖》的摹写学习,但从他对《争座位帖》的认可程度来看,想必是从中得到了不小启发。苏轼在其《临争座位帖》后附跋语中写到:“但观《徵座位帖》(原文如此),即知吾言不谬。簿书之暇,每沐浴焚香,大小曾临数十卷,虽不相似,而书法已愈于宿昔多之矣。”从中我们可以看出苏轼非常恭敬的临习了《争座位帖》数十遍,而在其《临争座位帖》墨迹中也确实能感觉到他在尽力忠于原作,只是在笔法上少了些“篆籀”笔法而增加了一些点画上的提按顿挫。此外,黄庭坚、蔡襄也是从各自不同的角度容纳吸收《争座位帖》行草书用笔、结字技法以及《争座位帖》所透出的精神内涵,最后形成了各自不同的行书书写风格。必须要说明的是宋人学习颜真卿书法,是多层次、多方位的吸收,同时还有“二王”风格的融入,最终才能形成“尚意”的宋人书法风格体系。

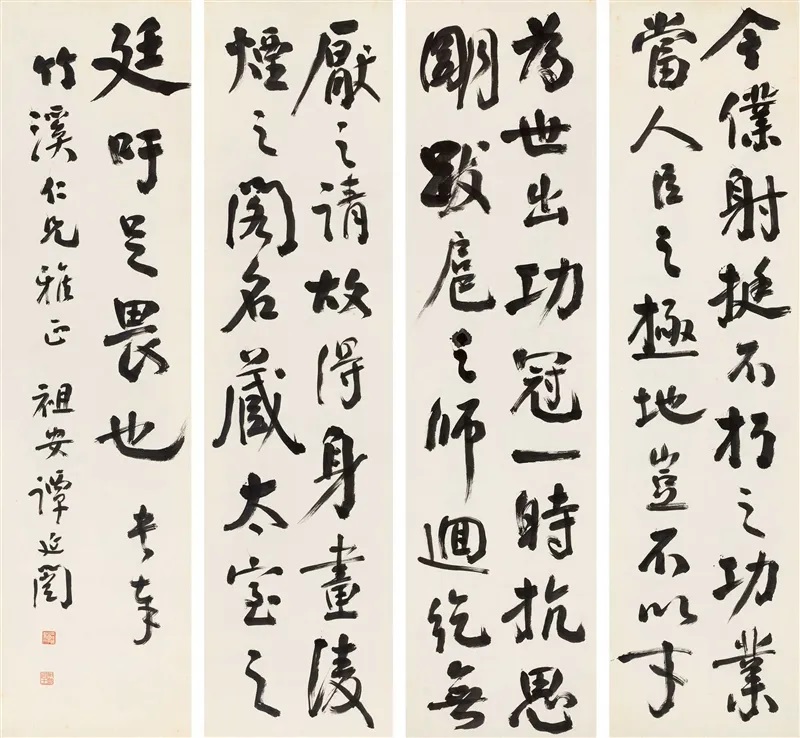

宋以后元、明、清乃至当代,《争座位帖》的书法艺术魅力无不吸引着无数书法家和书法爱好者。董其昌、傅山、刘墉、钱丰、何绍基、谭延闿以及当代的启功先生都钟情于《争座位帖》,他们都曾完整临摹不下数遍,每临而有感并跋文其后。董其昌遍临颜体,曾言“吾书无所不临仿”“颜鲁公争座位帖,宋苏、黄、米、蔡皆祖之,所谓折钗股,屋漏痕具在于此。”(董其昌临《争座位帖》跋语)与宋人有所不同的是,董其昌临《争座位帖》多舍形而取意,以己意而会古意,学习古人不墨守成规,这也为后来书学者提供了又一种书法学习与创作的方法。以至何绍基(1799—1873)学习《争座位帖》更是取其神情气质,兼融各体,形成大气磅礴,脱古出新的个人风格。到目前为止,当代学习行草书的人们依然将《争座位帖》作为不可绕过的书学法宝。

谭延闿临《争座位帖》

纵观颜真卿《争座位帖》,以其不畏权臣、刚正不阿的人格品质采用书信手稿形式而产生,又在上千年的流传中,以其笔法高古而出新的艺术魅力打动了历代无数热爱书法的人们。也正是这种人格品质与书法艺术品格相互映照下所产生双重合力,符合了中国传统文化的艺术哲学。因此学习《争座位帖》成为历代学习书法者的精神与实践体验,学习书法的同时也是学习其内在人格精神,谈到颜真卿的人格精神自然也不得不提他的书法艺术,这便是颜真卿《争座位帖》流传千年不衰的书法艺术本质所在。

字大羽,别署天池居士、大羽堂主等。毕业于西安美术学院。陕西书学院创作研究室主任,一级美术师。中国书法家协会会员,陕西省美术家协会会员,陕西省书法家协会副秘书长。

书法作品多次入展国家文化和旅游部、中国书法家协会举办的全国书法篆刻作品展并有获奖。论文、作品先后在《书法赏评》《艺术中国》《中国周刊》《时代人物》《海外文摘》《金融博览》《陕西书法》《中国书法报》《书法报》《文化艺术报》《西安晚报》《阳光报》 等专业报纸杂志发表。编写《陕西省志·文化艺术志》书法(1991-2010)部分。著有《艾绍鸿书画作品选》(中国国际文化出版社出版)《鸿踏雪泥—艾绍鸿书法》(陕西人民美术出版社出版)等。